文章信息:DOI:10.19668/j.cnki.issn1674-0491.2024.03.011 中图分类号:R574.6

引用信息:肖国栋, 童卫东, 黄彦森, 等. 达芬奇机器人手术系统在顽固性便秘外科治疗中的应用: 基于10例患者的回顾性分析[J]. 结直肠肛门外科, 2024, 30(3): 303-310.

达芬奇机器人手术系统在顽固性便秘外科治疗中的应用:基于10例患者的回顾性分析

陆军军医大学大坪医院(陆军特色医学中心)普通外科 重庆 400042

基金项目:国家自然科学基金项目 (82370547); 陆军军医大学科技创新能力提升专项项目 (2022XLC05); 重庆市自然科学基金项目 (CSTB2023NSCQ-ZDJ0012);

详细信息

通信作者:E-mail: 童卫东, tongwd@tmmu.edu.cn

Application of the da Vinci ® robotic surgical system in the treatment of intractable consti pation: a retrospective analysis of 10 cases

Department of General Surgery, Daping Hospital of Army Medical University (Army Medical Center), Chongqing 400042, China

提供裸眼3D高清放大视野、具有超越人类手腕活动度的机械臂和能够有效消除外科医师因肌肉疲劳导致的手部震颤等特点使得达芬奇机器人手术系统愈发受到外科医师的青睐。据直觉外科公司2024年公告,2023年度全球范围内约有2286000例手术应用达芬奇机器人手术系统完成。然而,目前胃肠外科领域达芬奇机器人手术的相关报道大多聚焦肿瘤根治,有关达芬奇机器人手术系统在顽固性便秘外科治疗中的应用报道很少。本文回顾性分析本中心应用达芬奇机器人手术系统完成的部分顽固性便秘患者的临床资料,以期为达芬奇机器人手术系统在良性疾病,特别是便秘外科的应用方面提供初步的实践经验。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2016年7月至2024年4月在陆军军医大学大坪医院因顽固性便秘接受达芬奇机器人手术的10例患者作为研究对象,收集其临床资料并进行回顾性分析,其中:男性2例,女性8例;最小年龄为35岁,最大年龄为77岁;最低身体质量指数(body mass in‑dex,BMI)为18.71kg/m2,最高BMI为28.80kg/m2;主要诊断情况:慢传输型便秘2例,成人特发性巨结肠1例,混合型便秘4例(存在乙状结肠冗长合并直肠内脱垂),直肠内脱垂3例。本研究已通过医院伦理委员会批准【医研伦审(2024)第116号】,所有患者和(或)其家属均对治疗内容知情同意。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:

(1)符合罗马Ⅳ便秘诊断标准;

(2)保守治疗6个月以上效果不佳;

(3)电子结肠镜及钡剂灌肠等辅助检查结果未提示肿瘤性病变;

(4)完善结肠传输试验、肛门直肠测压、排粪造影检查后,主要诊断符合慢传输型便秘、成人特发性巨结肠、混合型便秘或直肠内脱垂;

(5)症状严重影响生活,手术意愿强烈。

排除标准:

(1)存在精神障碍,心理测评未通过;

(2)既往有腹部复杂手术史;

(3)临床考虑因其他疾病(如,帕金森病、重症肌无力)及其治疗方案所引起的便秘。

1.3 围术期管理

参照加速康复外科指南的相关要求进行术前准备。入院后向患者和(或)其家属宣教加速康复外科理念。术前详细讲述手术准备、手术方案、可能出现的手术并发症及其应对措施,取得患者和(或)其家属知情同意;开展住院手术患者的常规宣教,交代患者术后护理和康复的相关注意事项;邀请营养科协助评估患者营养状态,必要时予以相应干预。

术前一晚予以复方聚乙二醇电解质散(溶于2000mL温开水)进行顺行机械性肠道准备,若仍未解清水样便,则加用肥皂水清洁灌肠;术前8h开始禁食,术前2h可少量饮用5%葡萄糖溶液;术前不常规留置胃管、尿管。术中由麻醉科医师加用保温毯全程保温。术后第1天口服少量糖水,肛门排气后或术后第2天开始口服少量肠内营养粉,其后逐渐加量;肠吻合患者术后第1天开始予以肠外营养支持治疗,于术后6~7d停止;鼓励家属早期协助患者下床活动,以促进肠道蠕动恢复及避免术后深静脉血栓形成;视情况予以口服或注射非甾体类镇痛药。

1.4 手术操作

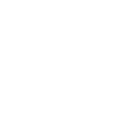

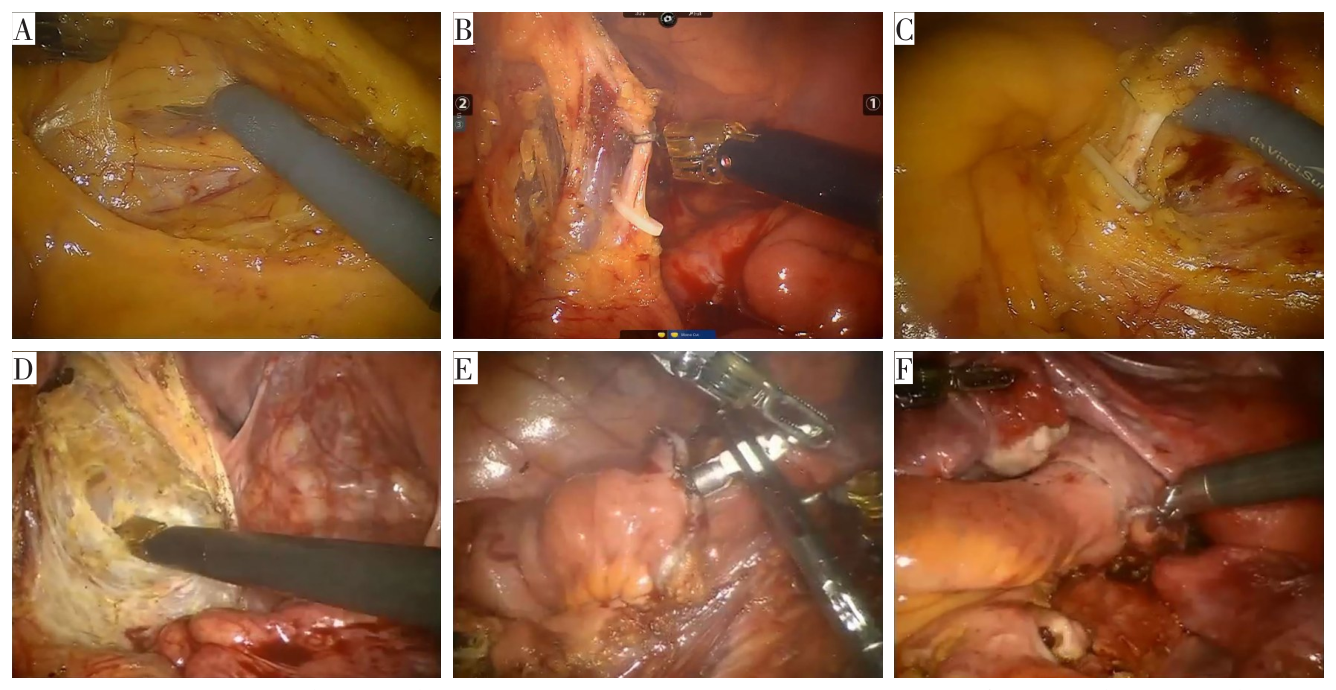

本文介绍应用Si系统完成的全结肠切除术、次全结肠切除术和机器人腹侧直肠补片固定术(robotic ventral mesh rectopexy,RVMR)+盆底修复术的手术操作。全结肠切除术的关键手术步骤如图1。RVMR+盆底修复术的关键手术步骤如图2。

(1)全结肠切除术:患者取改良截石位。手术开始时取低平截石位,头高足低15°,将机器人手术系统置于患者头侧,轴线与患者体正中线重合。于脐下5cm处建立12mm观察孔C,一号臂(R1,8mm操作孔)置于左侧腋前线脐上2cm处,二号臂(R2,8mm操作孔)置于麦氏点下2cm处,三号臂(R3,8mm操作孔)置于右侧腋前线脐上2cm处,于反麦氏点下2cm处建立12mm辅助孔A。从升结肠内侧打开系膜,结扎回结肠、右结肠血管,转至外侧,沿胃大弯向右侧分离肝结肠韧带,由上至下切开右侧侧腹膜,游离升结肠,离断末端回肠。患者右半结肠游离结束后更换体位为头低足高25°,移动机器人手术系统至患者左下肢旁,开始机器人手术系统的第二次对接,关闭观察孔C及辅助孔A,重新建立Trocar孔。于脐右上方3~4cm处建立观察孔C,R1和R2互换位置,辅助孔A设于原R3位置。沿横结肠向左分离脾结肠韧带后,向远端游离左半结肠至乙状结肠,于骶骨岬水平用腔镜切割闭合器离断直肠。扩肛后,腔镜下切开直肠残端,经Trocar置入标本袋,经肛门取出全结肠标本,置入吻合器抵钉座,冲洗创面干净后,腔镜下切开末端回肠,进一步置入吻合器抵钉座,回肠断端再次予以切割闭合器闭合,超声刀于闭合回肠断端打开孔口,将吻合器抵钉座穿出、固定,经肛门取出回肠断端切割的肠管后,于直视下重新闭合直肠残端。将吻合器经肛门放入,与抵钉座对接,旋紧击发进行回肠—直肠吻合。

(2)次全结肠切除术:机器人手术系统的摆放位置、患者体位、穿刺孔、结肠的游离过程同全结肠切除术,但是保留回结肠血管。扩大右下腹的穿刺孔至4cm左右,取出标本,游离、切除阑尾,切开升结肠,消毒后将吻合器抵钉座从阑尾根部断端穿出、固定,腔镜切割闭合器于距离回盲部约3cm处闭合升结肠残端。经肛门置入吻合器,进行盲肠—直肠吻合(逆蠕动)。

(3)RVMR+盆底修复术:将机器人手术系统置于患者左下肢旁。患者取改良截石位。RVMR取低平截石位,头高足低15°。于脐上3cm处建立12mm观察孔C,一号臂(8mm操作孔)置于麦氏点,平C孔于左侧锁骨中线处置入二号臂(10mm操作孔),平C孔于左侧腋前线处置入三号臂(10mm操作孔),平C孔于右侧锁骨中线处建立辅助孔A(10mm)。连接专用Trocar,将小肠及乙状结肠牵向上腹部,显露盆底满意,用电凝剪游离直肠阴道隔直至会阴体,置入3cm×15cm补片,将补片与直肠前壁两侧各缝合3针,补片另一端用2-0Prolene缝合固定于骶骨岬。用倒刺线连续缝合,修复、抬高盆底并关闭右侧后腹膜,将补片置于腹膜后。

1.5 观察指标与术后随访

通过查阅病历,记录患者临床资料:

(1)基本信息,包括性别、年龄、BMI、既往史、主要诊断、术式、机器人手术系统;

(2)术中情况,包括总计手术时间、术中输血量、Docking(对接)时间、术中并发症;

(3)术后恢复情况,包括术后住院时间,术后开始进食流质饮食时间,术后30d内的并发症和末次随访的相关情况(距离手术结束的时间间隔、Wexner便秘评分、患者自我报告对手术治疗是否满意)。术后随访通过门诊或电话进行。

2 结果

2.1 基本信息

4例患者既往有腹部手术史。3例患者接受全结肠切除术,1例患者接受次全结肠切除术。8例患者应用Si系统,2例患者应用Xi系统,2例患者接受完全机器人手术。10例患者的基本信息见表1。

|

患者 编号 |

性别 |

年龄/岁 |

BMI/(kg/m2) |

既往史 |

主要诊断 |

术式 |

机器人 手术系统 |

|

1 |

男 |

74 |

23.99 |

无 |

慢传输型便秘 |

机器人全结肠切除+ 回肠—直肠吻合术 |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

女 |

54 |

20.81 |

高血压病、冠心病、 腹部手术史 |

成人特发性巨结肠 |

完全机器人全结肠切除+ 回肠—直肠吻合术 |

Xi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

女 |

35 |

19.53 |

腹部手术史 |

慢传输型便秘 |

完全机器人全结肠切除+ 回肠—直肠吻合+直肠悬吊术 |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

女 |

63 |

20.93 |

高血压病 |

混合型便秘 |

机器人次全结肠切除+ 阑尾切除+盲肠—直肠吻合+ 盆底修复+RVMR |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

女 |

43 |

18.71 |

无 |

混合型便秘 |

机器人乙状结肠切除+ 降结肠—直肠吻合+RVMR |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

女 |

39 |

23.23 |

无 |

混合型便秘 |

机器人乙状结肠切除+降结肠—直肠吻合+盆底修复+RVMR |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

女 |

58 |

26.86 |

无 |

混合型便秘 |

机器人乙状结肠切除+降结肠—直肠吻合+RVMR |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

女 |

77 |

28.80 |

高血压病、 腹部手术史 |

直肠内脱垂 |

机器人盆底修复+子宫悬吊固定+ 直肠悬吊+直肠黏膜环切术* |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

男 |

60 |

23.44 |

无 |

直肠内脱垂 |

RVMR+直肠黏膜环切术* |

Si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

女 |

44 |

23.20 |

腹部手术史 |

直肠内脱垂 |

RVMR+盆底修复术 |

Xi |

*直肠黏膜环切术使用PPH吻合器完成。

2.2 术中情况

所有患者均未中转开腹。1例接受全结肠切除术的患者既往有腹部手术史,术中回肠系膜意外出血后出现低血压,术毕转入ICU过渡治疗,第3天转回普通病房,其后好转出院;其余患者未出现术中并发症。10例患者的术中情况见表2。

|

患者编号 |

总计手术时间/min |

术中输血量/mL |

Docking(对接)时间/min |

术中并发症 |

|

1 |

275 |

0 |

12 |

无 |

|

2 |

350 |

600 |

— |

低血压 |

|

3 |

280 |

0 |

10 |

无 |

|

4 |

265 |

0 |

11 |

无 |

|

5 |

245 |

0 |

11 |

无 |

|

6 |

270 |

0 |

15 |

无 |

|

7 |

270 |

0 |

8 |

无 |

|

8 |

140 |

0 |

5 |

无 |

|

9 |

125 |

0 |

4 |

无 |

|

10 |

60 |

0 |

10 |

无 |

“—”指数据记录不详。

2.3 术后并发症及随访结果

1例患者于术后30d内出现炎性肠梗阻伴发热,保守治疗后好转。6例患者在术后满2年的随访期间无严重并发症发生。2例(2号、3号)接受全结肠切除术的患者于术后出现腹泻,为不成形稀便,无水样便,频次为每日4~6次,至术后1年左右逐渐缓解,末次随访时的腹泻频次约为每日3次。10例患者的术后恢复情况见表3。

|

患者编号 |

总计手术时间/min |

术中输血量/mL |

Docking(对接)时间/min |

术中并发症 |

|

1 |

275 |

0 |

12 |

无 |

|

2 |

350 |

600 |

— |

低血压 |

|

3 |

280 |

0 |

10 |

无 |

|

4 |

265 |

0 |

11 |

无 |

|

5 |

245 |

0 |

11 |

无 |

|

6 |

270 |

0 |

15 |

无 |

|

7 |

270 |

0 |

8 |

无 |

|

8 |

140 |

0 |

5 |

无 |

|

9 |

125 |

0 |

4 |

无 |

|

10 |

60 |

0 |

10 |

无 |

“—”指无相关数据,患者失访。

3 讨论

自达芬奇机器人手术系统投入临床应用以来,因其可提供3D高清视野并可以实现便捷的腔内缝合打结操作,受到胃肠外科医师的青睐[1-3],笔者团队在2017年报道了1例慢传输型便秘患者成功接受腹部免切口机器人全结肠切除术的临床案例[4]。在结直肠手术中,与传统腹腔镜手术相比,机器人手术在降低中转开腹率和增加淋巴结检出数目方面具有潜在的优势[5-7]。但是,在结直肠良性疾病的机器人手术临床应用方面,特别是关于便秘患者的全/次全结肠切除术的相关报道相对匮乏,究其原因可能是目前大多数机器人手术应用的是Si系统,因手术操作范围需求和机械臂活动度的限制,常需要进行二次移动、对接机器人手术系统和调整患者体位,这不仅延长了手术时间,还增加了麻醉相关风险。近年来,新一代达芬奇机器人手术系统——Xi系统的推出使得免二次移动、对接机器人手术系统的多象限手术成为可能[8-9]。尽管应用该系统的手术仍存在一定的学习曲线,但是其学习曲线相比传统腹腔镜手术更短。传统腹腔镜手术对助手要求较高,如若扶镜手或第一助手经验不足,容易影响手术的进程和效率。此外,因频繁进镜或粗暴操作而牵扯Trocar容易导致腹壁组织的潜在损伤,这对于患者的术后恢复无疑是不利的。相比之下,机器人手术系统因其独特设计,对助手依赖较小,可仅通过机械臂头端运动即可完成精细操作,大大降低了损伤腹壁组织的风险,这不仅提升了患者术后的舒适度,还有助于促进患者快速康复。总的来说,Xi系统卓越的性能有助于外科医师能够在更短的时间内掌握更加复杂的手术操作。

对于保守治疗效果欠佳或无效的慢传输型便秘/顽固性慢传输便秘患者,最终往往仍需手术治疗[10]。但是,关于术式的选择尚存在一定的争议。谨慎把握手术适应证、评估患者潜在获益是每一位外科医师需要慎重思考的问题[11-12]。对于慢传输型便秘患者,全结肠切除术根除了存在功能障碍的结肠肠段,有效缩短肠内容物的排空时间,可以明显缓解症状。但是,术后排粪次数增多给患者带来的不便仍是一个值得关注的问题。近年来,国内有不少外科医师倾向于施行次全结肠切除术以保留回盲部,便于肠道保留一定的储存和吸收功能,从而减轻术后腹泻,但是便秘复发风险潜在增加。目前,次全结肠切除术的术式主要包括两种,一种是保留远端乙状结肠的次全结肠切除+

回肠—乙状结肠吻合术,另一种是保留回盲部的次全结肠切除+盲肠—直肠或升结肠—直肠吻合术,这两种术式的治疗效果尚存在一定的争议。童卫东教授牵头开展的多中心临床研究(STOPS)探讨全结肠切除术与次全结肠切除术治疗慢传输型便秘的临床疗效,期待后期公布的研究结果可以为临床治疗决策的制定提供具有较高参考价值的数据信息。

目前,关于机器人结肠切除术的单篇最大样本量研究来自Hollandsworth团队[13],该团队共完成了37例多象限机器人手术(包括21例次全结肠切除术和16例全结直肠切除术),推测多象限机器人结直肠手术的学习曲线为15~20例手术,其他研究报道的数据为9~15例手术[14-15],不同研究的结果之间存在一定的差别。对于结直肠癌或结直肠息肉病综合征患者的全结肠切除术,Jimenez-Rodriguez等[16]报道其团队实施机器人手术与传统腹腔镜手术的平均手术时间相近(243minvs.263min)。本研究纳入的研究对象是顽固性便秘患者,接受全结肠切除术的3例患者的总计手术时间分别为275min、350min、280min。在临床中,随着手术团队的经验不断积累,可以缩短机器人手术系统的所需对接时间,从而提高整体效率。此外,术中更流畅、便捷的手术操作有助于缩短实际手术操作时间。总的来说,外科医师在熟练掌握机器人手术技术后,手术时间可能相比传统腹腔镜手术更短。

Xi系统的机械臂体积约是Si系统的60%,加之配合可旋转的“塔吊”系统,有效减少二次移动、对接机器人手术系统的需要,从而缩短了手术时间,提高了术程流畅性。基于其所提供视野和滤颤效果,外科医师可以更精准地识别和保护盆腔中的细小神经及血管,尤其是直肠后壁的神经,避免因长时间手术导致肌肉疲劳而造成意外损伤[9],降低人为造成的去神经支配导致排粪功能障碍的风险。Perez等[17]应用Xi系统对人体模型开展模拟手术,提出了Trocar布局方案的标准化建议。参照该建议,将全结直肠切除术分解为上腹部和下腹部这两部分手术,在完成一部分操作后,解耦连机械臂,吊臂平台旋转180°后重新对接并进行另一部分操作,从而提高了操作的连贯性和效率。另有研究者针对次全结肠切除术进行探讨后认为,可以采取耻骨上入路分为左、右两个象限的手术来完成手术操作,操作连贯性更好,符合腹腔镜手术的常规操作顺序,并且患者对于切口的满意度较高[18]。本研究中,有1例接受全结肠切除术的患者既往有腹部手术史,术中腹腔粘连分离困难,回肠系膜意外出血,手术时间长,术中不显性失水增加,加之术前肠道准备导致体液部分丢失,有效循环血容量不足导致低血压且不容易纠正,术毕转入ICU过渡治疗,其后出现炎性肠梗阻,术后住院时间相比其他患者明显延长,最终好转出院,随访结果满意。

直肠脱垂可以分为直肠内脱垂与直肠外脱垂,其中又以直肠内脱垂在出口梗阻型便秘中多见,手术是优选的治疗方式[19-20]。直肠脱垂的术式主要分为经腹和经会阴这两类,其中经腹手术是目前开展较多的术式[21-26]。关于盆腔器官脱垂,文献报道应用机器人手术系统开展腹侧直肠固定术(单补片折叠)有助于改善患者的解剖学与功能学转归[27]。对于子宫脱垂术后复发患者,重复借助机器人手术系统并基于早前所植入补片完成骶骨固定术也可以取得较好的疗效[28]。但是,有报道称,应用机器人手术系统开展此类手术相比传统腹腔镜手术而言,并未明显增加益处[22]。一项发表于2021年的Meta分析[29]指出,与传统腹腔镜手术相比,采用RVMR治疗直肠脱垂可以缩短患者的住院时间、减少术中出血量和降低术后并发症发生率,但是RVMR的手术时间更长、手术费用更高,远期疗效还需要进一步明确。此外,该研究未详细陈述达芬奇机器人手术系统的具体信息,而Xi系统可能会带来更多的临床获益。本研究共有6例患者接受RVMR,术程顺利,随访结果总体满意。从理论层面分析机器人手术系统的优势认为,其相比传统腹腔镜手术更有助于保护盆腔神经和顺利完成更深部位的补片放置[30]。对于在狭窄骨盆条件下进行分离、缝合、打结等操作,机器人手术系统也存在优势。

利益冲突声明 全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。