文章信息:DOI:10.19668/j.cnki.issn1674-0491.2024.05.009 中图分类号:R657.1

引用信息:柯可, 梁小霞, 龚嘉慰, 等. 1例分期手术治疗复发性直肠脱垂病例报告[J]. 结直肠肛门外科, 2024, 30(5): 562-569.

1例分期手术治疗复发性直肠脱垂病例报告

1 深圳市宝安区中医院肛肠外科 广东深圳 518100

2 江西中医药大学第二附属医院肛肠外科 江西南昌 330000

3 中山大学附属第六医院肛肠外科 广东广州 510655

4 广东省结直肠盆底疾病研究重点实验室 广东广州 510655

基金项目:

详细信息

通信作者:E-mail: 苏丹, sudan3@mail.sysu.edu.cn; 任东林, rendl@mail.sysu.edu.cn

A case report of staged surgical treatment for recurrent rectal prolapse

1 Department of Anorectal Surgery, Shenzhen Bao’an Traditional Chinese Medicine Hospital Group, Shenzhen 518100, Guangdong, China

2 Department of Anorectal Surgery, The Second Affiliated Hospital of Jiangxi University of Chinese Medicine, Nanchang 330000, Jiangxi, China

3 Department of Anorectal Surgery, The Sixth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510655, Guangdong, China

4 Guangdong Provincial Key Laboratory of Colorectal and Pelvic Floor Diseases, The Sixth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510655, Guangdong, China

直肠脱垂分为完全性直肠脱垂和不完全性直肠脱垂,前者指直肠全层脱垂,后者指直肠黏膜脱垂[1]。直肠脱垂与盆底解剖异常有关,包括盆底组织薄弱、直肠乙状结肠冗长、直肠膀胱/直肠子宫陷凹过深、骶直分离、“洞”状肛门,也有观点认为该病与直肠内套叠、孤立性直肠溃疡有关[2]。直肠脱垂在普通人群中的发病率约为0.5%,50岁以上女性的发病风险是男性的6倍[2],女性的发病高峰年龄在70岁左右。手术是治疗直肠脱垂的主要方法,若患者一般情况允许,而且有意愿接受手术者,建议尽早进行手术治疗,避免长时间反复脱垂可能导致的局部肛门括约肌功能减退,从而造成不可逆的排粪失禁。有研究结果提示,当脱垂状态持续时间超过4年而未进行干预的情况下,会导致较高的术后复发率,这可能与盆底支持结构逐渐薄弱、功能逐渐减退有关[2]。有研究[3]对919例接受腹腔镜直肠腹侧补片固定术(laparoscopic ventral mesh rectopexy,LVMR)治疗的直肠脱垂患者进行长期随访,242例直肠外脱垂患者的3年、5年、10年直肠全层外脱垂累积复发率分别为4.2%、7.2%、8.2%,这提示术后复发的风险随着时间的推移而增加。另有研究[4]指出,直肠全层脱垂术后3年以后的复发率为20%~30%。

因此,术后复发是临床治疗直肠脱垂需关注的一个重要问题,而术前进行精准的解剖缺陷评估、术中针对性地纠正解剖缺陷、术后加强盆底功能训练及避免诱发复发的行为训练等,可能是减少术后复发的有效手段。中山大学附属第六医院肛肠外科收治了1例经历多次手术治疗后仍然复发的直肠脱垂患者,施行一期腹腔镜直肠腹侧补片固定术+后盆底重建术和二期经骶尾入路肛门括约肌折叠成形术之后随访 12 个月,手术疗效良好。本文报告该患者的临床诊治过程,与同道交流。

1 临床资料

1.1 病史介绍

患者女性,68岁,因“反复肛门肿物脱出10余年,多次手术治疗后再发4年,加重6月”入院。患者自诉于10余年前无明显诱因下出现肛门肿物脱出,初始为排粪后、久蹲后出现,之后逐渐发展为站立稍久后出现,起初进行提肛动作后肿物能自行回纳,之后逐渐发展为需要用手还纳。稀便、粪水常常自行溢出肛门,对成形粪便控制力不佳。在自主排粪时,粪便排出欠顺畅、排出无力,每次蹲位排粪所需时间在半小时以上,常伴有肛门坠胀感、排粪不尽感。为了控制污裤,自主排粪频率为10~15次/日。分别于2006年、2014年、2016年因“肛门肿物脱出”在当地医院接受手术治疗(均为经肛手术,各次手术方式不详,患者自诉包括“注射”“套扎”“切除”等治疗方式),每次术后肛门失禁症状和自主排粪欠佳情况仍然存在且与术前相比无明显变化(肛门肿物脱出情况因患者记忆欠清晰而未能明确)。于2019年在外地某医院接受“经会阴直肠乙状结肠部分切除术”治疗,术后3个月内于站立时无肛门肿物脱出,自主排粪时肛门肿物脱出频率较前减少、脱出程度较前减轻,自主排粪频率为5~8次/日,肛门失禁症状和自主排粪欠佳情况与术前相比无明显变化,术后3个月后,再次了出现站立时、排粪时肛门肿物脱出,而且渐进性加重,肛门失禁症状和自主排粪欠佳情况与术前相比无明显变化。近6个月以来,肛门肿物脱出频率较前增加、脱出程度较前加重,最长脱出长度约为7cm,需要用手回纳,肛门失禁症状和自主排粪欠佳情况加重,自主排粪频率为15~20次/日,排粪时偶见鲜红色血液滴下、无明显肛门疼痛,偶有腹痛,呈阵发性隐痛、绞痛,余无特殊不适,因上述症状对日常生活的影响较大,遂来诊。患者既往有“胆囊切除”“阑尾切除”史,青霉素过敏史。否认肛门外伤、肛交、肛门异物填塞史。绝经年龄为50岁,孕产史:孕1产1。

1.2 专科检查与评估

患者取左侧卧位,肛周皮肤未见红肿、糜烂、赘生物,未扪及压痛、波动感、硬结。以右手示指进入肛门,肛门松弛,肛门括约肌张力降低,直肠黏膜光滑,退指指套无血染。患者做模拟排粪动作时可见远端肠黏膜呈环状脱出,约7cm,局部见散在小糜烂灶,无肿物,无活动性渗血(图1)。Wexner肛门失禁评分:18分。

1.3 辅助检查

(1)实验室检查:

血常规、生化、凝血功能、感染性疾病指标等未见明显异常。

(2)专科辅助检查:

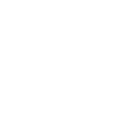

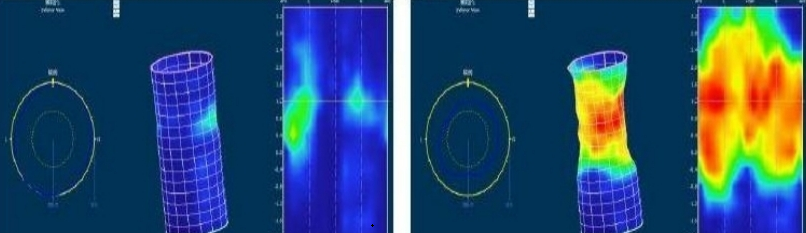

①肛门直肠测压(图2):

直肠肛门抑制反射正常;肛门张力降低,收缩力正常,静息时肛周基本无压力显示;直肠肛门协调障碍;直肠敏感性基本正常。

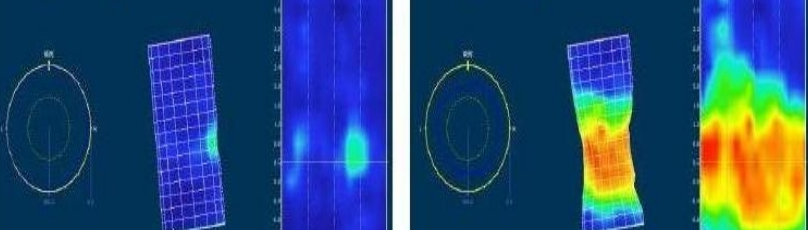

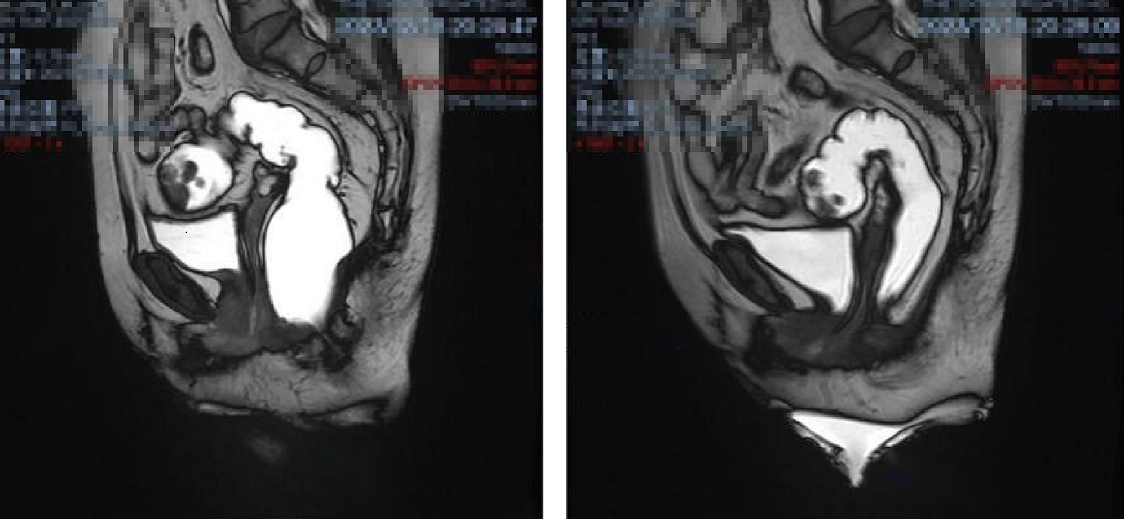

②动态MR排粪造影(图3):

双侧肛提肌向下拉长、稀疏,肛提肌裂孔增大;直肠全层外脱垂。

③X线排粪造影:

直肠外脱垂。

④盆底彩超:

(前腔室)膀胱颈移动度增大,膀胱后角完整,膀胱膨出(Ⅲ型);(中腔室)未见子宫脱垂声像;(后腔室)直肠脱垂、小肠疝声像;双侧肛提肌、肛门内括约肌异常回声,考虑术后改变;肛提肌裂孔面积增大(静息状态,20cm2;力排状态,39cm2)。

⑤结肠镜检查:

直肠炎。

1.4 专科诊断

(1)直肠全层外脱垂;

(2)肛门内括约肌损伤;

(3)功能性排粪障碍;

(4)肛门失禁;

(5)直肠炎。

1.5 治疗决策分析

结合患者病史、专科检查和辅助检查结果,诊断直肠全层外脱垂明确。患者既往有多次经肛手术史,但是术后仍然复发。入院后检查发现患者存在以下解剖缺陷:

(1)直肠子宫陷凹过深,直肠内套叠;

(2)骶直分离;

(3)肛提肌裂孔增大,肛提肌松弛、断裂;

(4)肛门括约肌菲薄。

综合患者身体条件对手术耐受的情况,笔者团队提出施行分期手术治疗的建议,以分别纠正不同的解剖缺陷,患者及其家属表示知情同意并签署告知书。其中,一期手术经腹入路,施行LVMR+后盆底重建术,主要解决直肠子宫陷凹过深、骶直分离、肛提肌裂孔增大的问题;二期手术于一期手术术后3个月左右进行,经骶尾入路,施行肛门括约肌折叠成形术,主要解决肛门括约肌菲薄的问题。

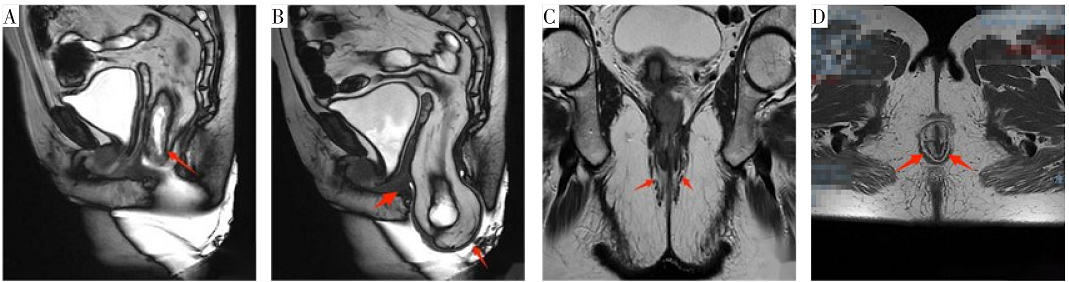

1.6 一期手术的操作要点

(1)全麻满意后,取仰卧位,常规消毒铺巾。

(2)取脐上10mm处横行切口置入Trocar建立气腹,放入腹腔镜器械,直视下在左、右腹部各建立2个Trocar孔,将右下腹Trocar孔作为主操作孔。

(3)将小肠拨向右上腹腔,显露盆腔、乙状结肠—直肠、双侧髂血管,发现直肠子宫陷凹明显下降,乙状结肠冗长。

(4)明确骶骨岬位置,在对应位置切开右侧直肠旁后腹膜并显露骨性标志,继续向下切开右侧直肠旁后腹膜,注意保护直肠系膜和周围血管、神经完整。至直肠子宫陷凹底部水平后向前方切开腹膜,游离直肠与子宫之间的组织,至距会阴体约1cm处(肛提肌上缘水平),发现肛提肌组织稀疏、菲薄。沿左侧直肠旁后腹膜向上切开至左侧乙状结肠—直肠交界处。保护双侧盆丛及直肠侧韧带完整。

(5)先裁剪一约2cm×5cm的生物补片,环形围绕于直肠,用3-0倒刺线将肛提肌及其周围组织与生物补片折叠缝合,以加强肛提肌的强度,同时缩小肛提肌裂孔。将另一5cm×20cm的生物补片平铺放置于盆腔直肠与子宫之间,于直肠腹侧面,用3-0倒刺线将补片下缘固定于肛提肌上缘,补片中部固定于直肠中下段侧方筋膜处,牵拉补片,悬吊远端直肠,将补片用2-0Prolene线缝合固定于骶骨岬上的无血管区,使直肠处于自然提拉状态,张力不宜过大。

(6)用3-0倒刺线缝合关闭腹膜,抬高直肠子宫陷凹,避免补片直接暴露于腹腔。

(7)检查无活动性出血、无积液后,关闭腹部切口,无需留置引流管,术毕。术中图片见图4。

1.7 一期手术的术后管理和随访

术后予以预防性抗感染、对症支持治疗,密切监测生命体征及排粪、排尿情况,嘱患者于术后1周内尽量卧床休息,减少增加腹压的动作。待肛门恢复排气后予以流质饮食,逐步过渡至正常饮食。

术后第2天,患者已有肛门排气,其后偶有粪水自肛门溢出,至术后第8天,患者已自主排成形粪便,粪便控制力较术前改善,排粪次数为3~4次/日,每次排粪时间短于15min,无明显肛门坠胀感、排粪不尽感,无便血,无肛门肿物脱出或突出。术后第14天,患者总体恢复情况良好,可自行行走,予以办理出院。嘱患者3个月内避免负重或剧烈运动,定期门诊复诊,出院后3~4个月返院进行二期手术。

术后1个月内,患者自诉无肛门肿物脱出或突出,其后在用力排粪时有肛门肿物突出,肿物起初如一粒花生米大小,至术后3个月增至一个核桃大小,排粪后肿物可自行还纳。术后3个月内,静息状态下均无肛门肿物脱出或突出,稀便、粪水控制力较术前改善,自主排粪情况较术前改善。术后3个月时Wexner肛门失禁评分为7分,患者自诉肛门失禁症状对日常生活影响较小。

1.8 二期手术的术前管理

患者一期手术术后的临床表现符合预期,其遵医嘱于一期手术术后 3个月返院进行二期手术。在术前的专科检查方面,患者取蹲位模拟排粪时可见远端肠管后壁黏膜脱垂(图5);

在术前的辅助检查方面:

(1)动态MR排粪造影(图6)检查结果提示双侧肛提肌较前增厚,肛门括约肌菲薄,未见直肠内套叠,直肠子宫陷凹较术前明显抬高,直肠前壁悬吊固定良好,直肠后壁下缘骶直分离减轻;静息时,无肛门肿物脱出;力排时,肛管括约肌松弛,直肠后壁套叠滑出。

(2)肛门直肠测压(图7)检查结果提示直肠肛门抑制反射障碍;肛门张力降低,收缩力正常,静息时肛周基本无压力显示;直肠肛门协调障碍;直肠敏感性增加。

术前完善相关检查,排除手术禁忌证,完善术前准备,按原手术计划施行经骶尾入路肛门括约肌折叠成形术。

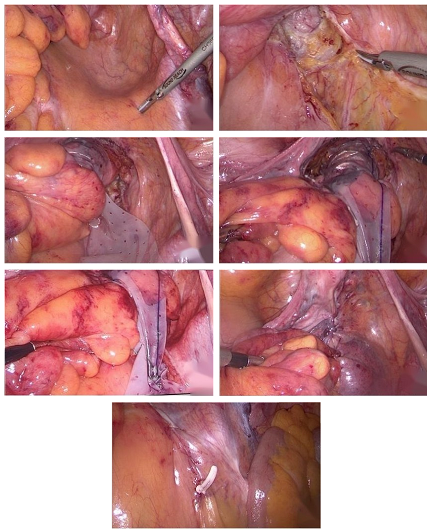

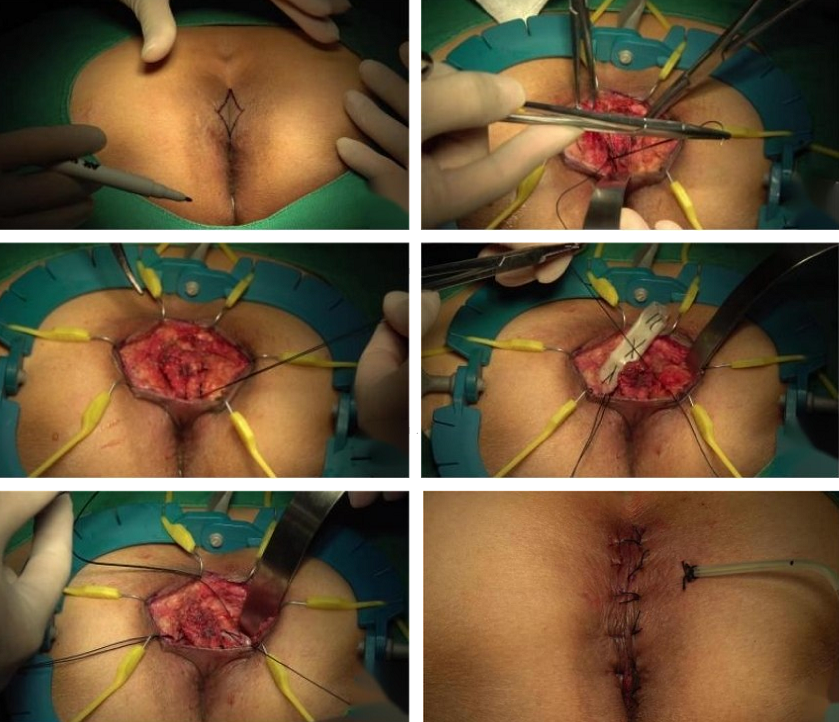

手术操作要点如下(图8):

标记手术入路,沿尾骨下缘至肛门后缘正中位作一纵行切口,切开皮肤、皮下组织,完整暴露并游离肛门后侧的菲薄的肛门外括约肌、肛提肌(耻骨直肠肌),用7号丝线折叠缝合肛门括约肌复合体【包括肛提肌(耻骨直肠肌)】,并用3-0 Vicryl线将生物补片缝合固定在折叠 后的肛门括约肌表面,以加强肌肉的强度,遂层关闭切口,留置负压引流管。

1.9 二期手术的术后管理和随访

术后禁食、卧床制动1周。术后第8天开始进食流质饮食,患者开始有自主排黏稠粪便,粪便不成形、可控制,排粪频率为2~3次/日,叮嘱患者每次排粪时间短于10min,患者无明显肛门坠胀感、排粪不尽感,无便血,无肛门肿物脱出或突出。术后第14天,切口愈合良好,总体恢复情况良好,予以办理出院。嘱患者保持肛门局部清洁,注意清淡饮食,保持排粪通畅,术后3个月内避免剧烈运动、重体力活动及深蹲、用力排粪等动作,定期门诊复诊。

术后通过门诊或电话对患者完成12个月的随访。因患者所在居住地区条件限制及其个人原因,未能遵医嘱到当地医院完成盆底生物反馈治疗及相关训练,遂嘱患者每日自行做提肛动作200次,避免做明显增加腹压的动作。随访期间,患者未诉肛门肿物脱出或突出,肛门失禁症状和自主排粪情况较前进一步改善。

其中,术后3个月时的Wexner肛门失禁评分为5分;直肠指诊见肛门稍松弛,肛门括约肌收缩力较前增强,直肠黏膜尚光滑,退指指套无血染,患者做模拟排粪动作时未见肛门肿物脱出或突出。

2 讨论

《直肠脱垂外科诊治中国专家共识(2022版)》指出,术后复发性直肠脱垂的发生率为2%~60%,而且术后复发与患者本身因素与治疗因素均可能有关,但是尚无推荐用于术后复发性直肠脱垂的标准治疗方案[5]。

本例患者病程有10余年,既往有多次经肛手术史,但是均存在术后复发的问题,最近一次接受直肠脱垂手术治疗的时间是2019年,虽然患者的肛门肿 物脱出情况得到短期改善,但是术后3个月再次复发,肛门失禁症状和自主排粪情况未得到明显改善,对日常生活影响较大,其本次来诊的主要原因是肛门肿物脱出情况加重。本例患者为老年女性患者,既往有孕产史,考虑其反复发生直肠脱垂与解剖因素关系密切。为了进一步了解患者当前的病变情况,术前完善了肛门直肠测压、动态MR排粪造影、盆底彩超等检查,综合评估认为其存在以下解剖缺陷:直肠子宫陷凹过深,直肠内套叠;骶直分离;肛提肌裂孔增大,肛提肌松弛、断裂;肛门括约肌菲薄。经与患者及其家属进行病情沟通,提出分期施行手术治疗以纠正解剖缺陷的治疗建议,鉴于疾病对患者日常生活的影响较大,患者及其家属均表示理解病情并同意手术治疗。

目前用于治疗直肠脱垂的手术方式很多,手术方式的选择需要综合考虑安全性、有效性与术后复发的问题。对于接受过多次手术治疗的复发性直肠脱垂患者,其局部解剖关系更为复杂,也面临着更高的术后复发率和更大的术后功能结局不良的可能性。关于手术入路,其可以分为经腹入路和经会阴 (经肛) 入路,临床中可以根据既往手术入路的选择来决定再次手术治疗的手术入路[5]。总的来说,经肛入路手术的麻醉风险较低,手术创伤较小,适合高风险患者 (老年患者、既往多次手术患者等),但是术后复发率相对较高[6-7]。对于经腹直肠悬吊固定术,直肠后侧固定术的手术并发症较前侧固定术多,这可能与后侧固定的方式损伤了直肠后的神经丛有关。在补片的使用方面,生物补片的使用提高了整体的远期治愈率,而且生物补片的安全性较合成补片高[8-9],但是生物补片的治疗花费较高。

结合本例患者的病史、专科检查结果及辅助检查结果,为了提高整体的手术疗效和减少并发症,选择了施行分期手术的治疗方案。在一期手术中,笔者团队选择了LVMR+后盆底重建术。LVMR是用于治疗直肠脱垂的经腹腔镜直肠前侧固定术,借助腹腔镜设备开展手术,减少手术创伤,对于能耐受手术的老年患者而言安全性亦良好[10];该术式不需要广泛游离直肠,避免了直肠后方与侧方的游离,有助于保护盆腔自主神经[5];可以有效纠正部分解剖缺陷,如直肠子宫陷凹过深、骶直分离;其术后复发率被认为与传统悬吊术式相当,也有研究报道称在相当数量的接受LVMR的患者中5年随访结果显示术后复发率为3%[11]。从本例患者的病情出发,其还存在肛门括约肌菲薄的问题,该问题可以通过进行肛门环缩术、肛门括约肌折叠成形术等术式处理,但是为了尽量降低出现盆腔脓肿、补片相关感染等手术并发症的可能性,不建议进行同期手术。此外,有研究指出,直肠脱垂患者接受直肠骶骨固定术后1个月左右,肛门括约肌开始恢复张力,若辅以提肛训练、生物反馈治疗、盆底磁刺激等盆底康复训练和治疗,可能有助于促进肛门控便功能的恢复[12-13]。一般来说,在患者术后恢复顺利的情况下,于一期手术术后3个月左右,术区局部的炎症、水肿可基本消退,因此通常将二期手术安排在术后3个月左右,可以提高整体的手术疗效及减少并发症。本例患者遵医嘱于一期手术术后3个月返院接受二期手术——肛门括约肌折叠成形术,修复肛门括约肌解剖形态,同时辅以生物补片对肛门括约肌进行加固处理,笔者团队选择经骶尾入路实施手术,纵行切口位于尾骨下缘至肛门后缘正中位,术中可清晰地显露松弛的肛门括约肌复合体,直视下进行折叠加强缝合。

总的来说,本例患者接受了分期手术治疗而且在二期手术术后12个月内的手术疗效良好,未出现再次复发,肛门功能较术前明显改善,控便能力增强。对于同时存在多种解剖缺陷的术后复发性直肠脱垂的患者,施行有计划的分期/多次手术可能有助于更加有效地纠正患者的解剖缺陷及改善患者的功能结局,但是目前尚无推荐的分期/多次手术方案,而基于精准的术前评估所制定的个体化治疗方案不失为优化患者临床获益的可选方式。

利益冲突声明 全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。